《黄庭经》又名《老子黄庭经》,是道教养生修仙专著;内容包括《黄庭外景玉经》和《黄庭内景玉经》;两晋年间,新增《中景经》。作者为天师道魏华存。 《列仙传·朱璜》:“朱璜者,广陵人也,少病毒瘕,就睢山上道士(黄)阮丘丘与璜七物药,日服九丸。百日,病下如肝脾者数斗与《老君黄庭经》,令日读三过,通之,能思其意,如此,至武帝末故在焉。”又《历世真仙体道通鉴》卷九《黄庭真人传》云:黄庭真人王探,字养伯,太原人也,常以朝元炼藏,吐故纳新为务仙人赵先生遂授以黄庭内修之诀及泽泻丸方。依按累月,顿觉神异,年九十一岁,以汉武帝元朔六年戊午正月,西灵金母遣仙官下迎授书为太极真人。汉武帝好神仙,故皆托之於武帝之世。如拂去其飘忽无据的仙气。联系东汉以还黄老道的迅速传播,以及东汉延熹八年(公元165)边韶奉桓帝之命作《老子铭》已有“出入丹庐,上下黄庭”等语之史实。可见当时丹庐、黄庭、道教、老子早已紧密联系在一起。缘此而来体味“黄庭内修诀”、“《老君黄庭经》”之名称,似乎不应该感到不可思议。降及汉末曹魏,张鲁统治汉中数十年,大行五斗米道。张亡后,诸祭酒不能统一於一人领导,遂有人申饬戒令,此即今见《道藏》所收《正一法文天师教戒科经》中的《大道家教令》,该教令作於公元255年,令有“何以《想尔》《妙真》,三灵七言”、“《妙真》自我所作,《黄庭》三灵七言,皆训喻本经,为《道德》之光华”诸语,此已足探知由“黄庭内修诀”到《黄庭经》的发展历程。 由《大道家教令》所述可以确信,公元255年,《外景经》已定型,并已作为天师道内部的教科书。而该年,被奉为上清第一代太师的魏夫人已3岁。夫人后为天师道祭酒,在上清派中的地位至关重要。许多文献的记载都从不同角度透露出夫人曾为《黄庭》作过注疏之类的传,故知《内景经》应是魏夫人所作或经其加工润饰而流传下来的。

0.55 万字 | 2022-05-24 21:00更新

《素问》,医经著作,9卷,81篇。与《黄帝内经灵枢》(即《灵枢经》)为姊妹篇,合之而为《黄帝内经》。具有比较完整之理论体系,内容广博而深奥,为中医理论之渊薮。举凡养生气功之理论;人与自然相参相应之学说;不治已病治未病之预防思想;阴阳五行及气运对中医理论之指导;脏象学说及脏腑经络临床辨证之规律;以脉学为主而又望闻问切全面论述之诊断;针砭灸摩、汤液醪醴之运用;治病求本统领下之标本缓急先后及因人因地因时制宜之治则;对咳、疟、痹、风、厥、痿及热病、奇病等具体疾病之认识等等均有较详之论述。齐梁医家全元起曾对此书加以注释,其时第七卷已亡佚。唐王冰得先师张公秘本,补其所亡,广为次注,扩为24卷,因而流传。

12.75 万字 | 2022-06-11 22:02更新

《太上元阳上帝无始天尊说火车王灵官真经》,又称《灵官经》。凡诵经者,心必虔诚,存想法相,威严昭临在上。如此则随感通灵。祈无不应矣。 王灵官,本名王恶,后因萨祖师改名王善。道教的护法镇山神将,和佛教的韦驮相似。《历代神仙通鉴》说其为玉帝的御前大将,专司天上、人间纠察之职。民间有“三眼能观天下事,一鞭惊醒世间人”之赞。而据《明史》载:本名王善,湘阴(今江苏淮阴)人,宋徽宗时曾师从西蜀道士萨守坚,受道符秘象,是道士林灵素的再传弟子。明代享受国家祭祀的一位重要道教神仙。 著名的雷神、火神,降魔之神,司掌收瘟摄毒。 王灵官全称“先天首将赤心护道三五火车王天君威灵显化天尊”。相传今河南鹿邑县前尹王人。 灵官是道教最崇奉的护法尊神。道教有五百灵官的说法,王灵官是五百灵官之首,称号为“都天大灵官”。 很多道家宫观的第一个大殿中,镇守道观山门的灵官神一般都是这位王灵官。进入道教的宫观,山门内的第一座殿往往为灵官殿,殿中供奉着一赤面髯须,身披金甲红袍,三目怒视,脚踏风火轮,左执金印,右举金鞭,形象极其威武勇猛,令人畏惧的神仙,这就是道教的护法神将王灵官,又称火车灵官王元帅。王灵官面对山门,额上火眼金睛,能辨识真伪,察看善恶。因此道教徒到宫观,进山门后首先朝拜王灵官,民间流传有“上山不上山,先拜王灵官”的俗语,以表达对这位道教护法神灵的崇敬。

0.88 万字 | 2025-11-08 17:40更新

《理瀹骈文》,外治法专著,又名《外治医说》,清代吴尚先(师机)著。初刊于同治四年(1865年)。此书详列古今医家外治之法并结合个人外治经验。初名《外治医说》,后改今名。作者据《子华子》一书所说“医者理也,药者瀹也。”用骈体文叙述以便学者记诵而注方于下,故以《理瀹骈文》为书名。书分4卷。卷1略言,概述内病外治之源流及其原理,其议论透彻,浅显易懂;卷2~3详述伤寒、中风、痹证等多种病证的外治法,并附有外治之类方,随证列法,法在其中,“繁而不节,取便览也;俚而不文,取易晓也。”末卷为21膏剂良方,附以施治法及《治心病方》一文。清代王宗寿鉴于吴氏之外治法多指经穴贴膏敷药,恐病人得方而不尽知各穴部位或误其处,故补刊“铜人图经穴考”,附于其后。全书以记述常见病、多发病为主,治法多具有简、便、验、廉的特点,便于推广应用。

4.36 万字 | 2022-06-05 18:52更新

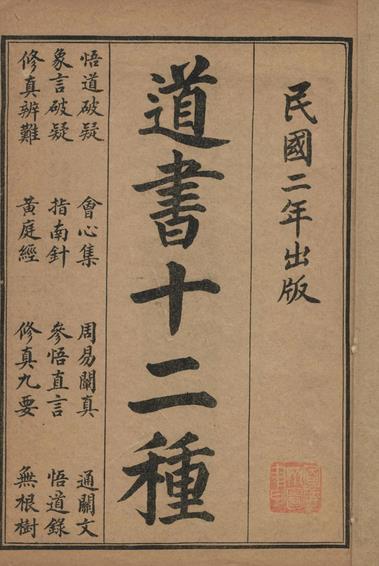

《道书十二种》为清乾嘉时龙门派道士刘一明所撰之道教丛书。在这些著作之中,刘一明对道教义理和内丹、易学等思想作了全面而深入的阐述,显示了相当高的理论思辩能力,为清代道教内丹学术的重要人物。收入的著作不止十二种,且各种版本有所差异。据《藏外道书》所收上海翼化堂光绪庚辰年(1880)刻本,共收26种道书。

87.44 万字 | 2022-06-14 16:23更新

作者王清任(1768-1831),字勋臣,河北省玉田县人,世居玉田县鸭鸿桥。曾做过武库生,后至北京行医,是嘉庆至道光年间的名医。 王清任的主要著作为《医林改错》,这是一部几百年来令医学界争论不休的书。书中主要阐述了两个方面的观点。其一便是“改错”,王清任认为,我国古代医书中对人体脏腑的位置、大小和重量的描述并不确切,他曾在瘟疫流行的灾区观察未掩埋的儿童尸体300多例,逐一进行了解剖和观察,绘制了大量的脏腑图。他认为前世许多医书的讲法不正确,须改正,故书名便为《医林改错》;另一主要内容主要表明了他对人体气血的一个特殊的认识。他认为气与血皆为人体生命的源泉,但同时也是致病因素。不论外感内伤,对于人体的损伤,皆伤于气血而非脏腑。气有虚实:实为邪实,虚为正虚;血有亏瘀,亏为失血,瘀为阻滞。他认为瘀血是由于正气虚,推动无力造成的,故血瘀证皆属虚中夹实。故而他倡导“补气活血”和“逐瘀活血”两大法则,这就是他的著名的“瘀血说”。

2.88 万字 | 2022-11-30 09:45更新

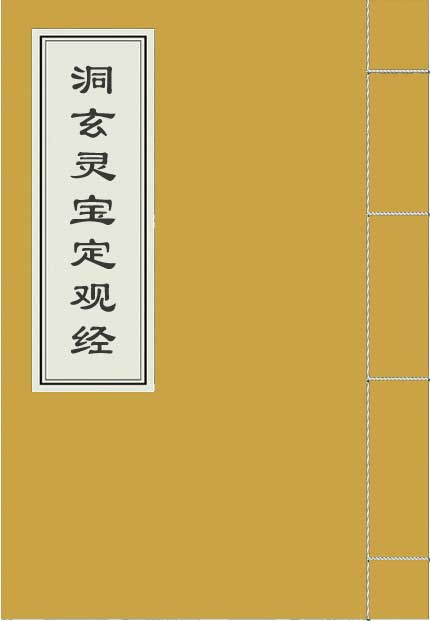

经名:洞玄灵宝定观经注。原不题撰者,经文约出於南北朝末或隋唐之际。又据徒跋,注文当系唐代道士泠虚子撰。底本出处:《正统道藏》洞玄部玉诀类。参校本:《云笈七签》卷十七。 灵者,神也,在天曰灵。宝者,珍也,在地曰宝。天有灵化,神用不测,则广覆无边;地有众宝,济养群品,则厚载万物。言此经如天如地,能覆能载,有灵有宝,功德无穷。证得此心,故名灵宝。定者,心定也。如地不动。观者,慧观也。如天常照,定体无念,慧照无边,定慧等修,故名定观。

0.43 万字 | 2022-12-07 20:26更新

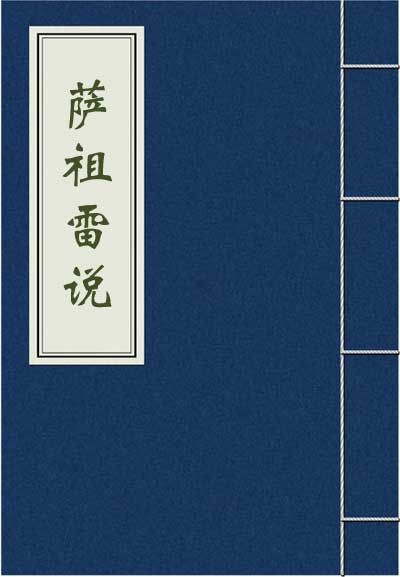

萨天师,名守坚(生卒年不详),又称萨真人,一说为蜀西河人(今四川成都郫都区唐昌镇西) ,其后有的书称萨守坚为今山西汾阳人,乃因其自称“汾阳萨客”之故 ,道号“全阳子”。宋代著名道士,与张道陵、葛玄、许逊共为四大天师。早年受道于神霄派创始人王文卿、林灵素及龙虎山虚靖天师张继先。力主正道,主张诚心正意,以神合神,千变万化。著有《雷说》、《内天罡诀法》、《续风雨雷电说》等,收存于《道法会元》。明成祖时期,册封“崇恩真君”。教内尊称“一元无上萨翁真君”、“玄风永振天尊”、萨祖、清风教主。

1.19 万字 | 2022-05-23 23:44更新

经名:太上老君虚无自然本起经。又名《天地本起经》。撰人不详,约出於南北朝。唐释法琳《辨正论》已引述此经。一卷。底本出处:《万历续道藏》。参校本:《云笈七签》卷十。

0.66 万字 | 2022-05-23 23:43更新

《千金翼方》,唐代医学家孙思邈撰,约成书于永淳二年(682)。作者集晚年近三十年之经验,以补早期巨著《千金要方》之不足,故名翼方。孙思邈认为生命的价值贵于千金,而一个处方能救人于危殆,以千金来命名此书极为恰当。《千金翼方》全书共三十卷,北宋时期校正医书局对其传本予以校正,并刊行全国。宋代印本在明代以前失传了,所幸印版保存了下来,明朝万历年间,翰林院纂修官王肯堂奉万历皇帝之命纂刻了宋版《千金翼方》。《千金翼方》是我国历史上最重要的中医药典籍之一。

38.45 万字 | 2022-05-24 20:56更新

经名:太上老君说常清静妙经。撰人不详,约出於隋唐。一卷。底本出处:《正统道藏》洞神部本文类。参校本:杜光庭等诸家注解本。

2.48 万字 | 2022-11-15 17:16更新

《房中补益》是(唐)孙思邈创作的其他类书籍。夫房中术者,其道甚近,而人莫能行。其法一夕御十人,闭固为谨,此房中之术毕也。【兼之药饵四肘时勿绝,则气力百倍而智慧日新。然此方之作也,】非欲务于淫佚,苟求快意,务存节欲,以广养生也;非苟欲强身,以行女色,以纵情意,在补益以遣疾也。此房中之微旨也。

0.31 万字 | 2022-06-01 19:59更新

《注解伤寒论》,《伤寒论》注本,10卷。东汉张机(仲景)著,金成无已(聊摄)注。书成于金皇统四年(1144年)。为《伤寒论》第一个全注本。其原文之编排,卷1为《辨脉法》、《平脉法》;卷2~4为《伤寒例》、辨痓(痉)湿暍脉证、辨太阳病脉证并治法;卷5辨阳明病、少阳病脉证并治法;卷6辨太阴病、少阴病、厥阴病脉证并治法;卷7~10,辨霍乱病、阴阳易、差后劳复病脉证并治法;辨不可发汗病、可发汗病、发汗后病脉证并治;辨不可下病、可下病脉证并治法;辨发汗、吐下后病脉证并治法以及“辨不可吐”、“辨可吐”等。书前除仲景原序外,另有严器之所撰《注解伤寒论·序》一篇。此书之原文编排,世称成无己本(简称“成本”)。成氏注文较为详明,有不少独到见解,对后世研究伤寒的学者影响很大。

11.90 万字 | 2022-05-23 23:35更新

约12世纪初金·何若愚撰于1153年。后经金·阎明广注释。卷上为流注指微赋、流注经络井荥说、平人气象论经隧周环图及十二经脉的循行,主病图形;卷中论子午流注;卷下为井荥歌诀及图。书中探经络之原,求针刺之理,阐述营卫之清浊、区分孔穴之部位。强调人体经脉气血的流注、开合随干支配合的不同日时而变化。是既知最早的一种论述子午流注学说的专书。后世针灸发展上出现的飞腾八法或灵龟八法盖源于此。其主要内容在后代针灸书中多有收载。本书现存《针灸四书》本及抄本。

1.69 万字 | 2022-11-30 09:49更新

書名:淨明忠孝全書。元·黃元吉等編撰。六卷。底本出處:《正統道藏》太平部。世謂仙道者,遺世絕物,豈其然乎。西山玉真劉先生,繼旌陽仙翁淨明之道,必本於忠孝,匪忠無君,匪孝無親,八百之仙率是道矣。噫,非忠非孝,人且不可為,況於仙乎。維孝維忠,仙猶可以為,況於人乎。古人云:欲脩仙道,先脩人道,舍是何以哉。光禄大夫蔡國公知經筵事張珪序。

3.77 万字 | 2023-08-04 15:07更新

《陆地仙经》为清人马齐所著,成书于雍正年间,其内容是对“百字导引法” 的注释。“百字导引法”是由历代养生家逐渐补充完善而形成的一种行之,有效的健身方法,具有强健肢体、防病治病、益寿延年的作用。 本书所收《心医集》、《陆地仙经》、《修昆仑证验》与《养生秘旨》,皆由清人撰述,其内容或为炼功修身之道,或为导引健身之术,或为按摩却病之法,或为养生调摄之说,方法叙述详尽,道理阐释明晰,儒道佛三家之学兼而有之,实属难得的珍贵资料。 其内容是对“百字导引法”的注释。“百字导引法”是由历代养生家逐渐补充完善而形成的一种行之有效的健身方法,具有强健肢体、防病治病、益寿延年的作用。此法在民间曾有流传。这次整理,以中国中医研究院图书馆所藏马齐写本为底本。据清末坊刊医书《活命慈舟》的抄本以及其他较早一引起的传抄本来看,皆已对马氏原著作了删削。底本在《陆地仙经》文下附有马齐生平100字,从笔体与内容判断,乃系后人补写,今一并收入(马齐,《清史稿》有传)。底本还抄录有“治眼九法”与“茹穹子入道始终”,当是茹穹子所传,内容为道家功法与功理的论述。这两部分内容,未见《陆地仙经》的其他传本收载,今收入本集。底本为无框抄本,封面原题“马太保陆地仙经茹穹子入道始终”。《心医集》作者祝登元,字茹穹,在书中曾提到无生子授其以坐功事。“茹穹子入道始终”也数次言及无生子仙师,因疑茹穹子即是祝茹穹。

0.98 万字 | 2022-05-23 23:43更新

《酒经》。又名《北山酒经》,著者北宋人朱肱(字翼中) ,曾在杭州开办酒坊 ,有丰富的酿酒经验。《酒经》载有酒曲13种,除传统罨曲外,还出现了风曲和曝曲,作曲全部改用生料,且多加入各种草药,表明北宋时制曲工艺技术比魏晋南北朝时要进步得多。

1.48 万字 | 2022-10-31 09:15更新

《道德经》,春秋时期老子所著的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。 《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。 《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响 [3] 。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著。

5.82 万字 | 2022-11-26 11:09更新

经名:太上虚皇天尊四十九章经。撰人不详,似出于隋唐之际。此经为虚皇天尊为妙行眞人等演说教义,分为四十九章。经文以道家清静无为之说为本,论述修道之境界及其方法。书中分学道者为三乘:“末学之士,目不妄视,耳不妄听,心不妄知,禁约一切,泯绝万态以致于道”,此为小乘。“至学之士,视无所见,听无所闻,心无所知,动无所逐,以观众妙,”此为中乘。“大乘之士,无见而无不见,无闻而无不闻,无知而无不知,内外洞然,达彼无间,故能参宇宙而游无尽之域”。由大乘入道者,“以一身而化万境。不滞有无,永绝生灭,是名眞人”。修眞之法从斋戒清净、洗心断秽入手,以布施积善,造福田、立功德为务。经文认为众生平等,凡具善性、道性之人,皆可同入道门。 《辨伪录》引用《元代化胡经》内容。第一化,道生气,气生四圣,叫虚皇天尊、元始天尊、太上道君、李老君,李老君是天地的父母。

0.47 万字 | 2022-12-07 20:40更新